【传统技艺】镇原高粱秆灯笼制作技艺(庆阳市)

2018-04-13 16:33

【项目名称】镇原高粱秆灯笼制作技艺

【项目类别】传统技艺

【项目地区】甘肃省庆阳市镇原县

【项目级别】省级

【项目批准时间】2011年被列入甘肃省第三批省级非物质文化遗产项目

【项目简介】

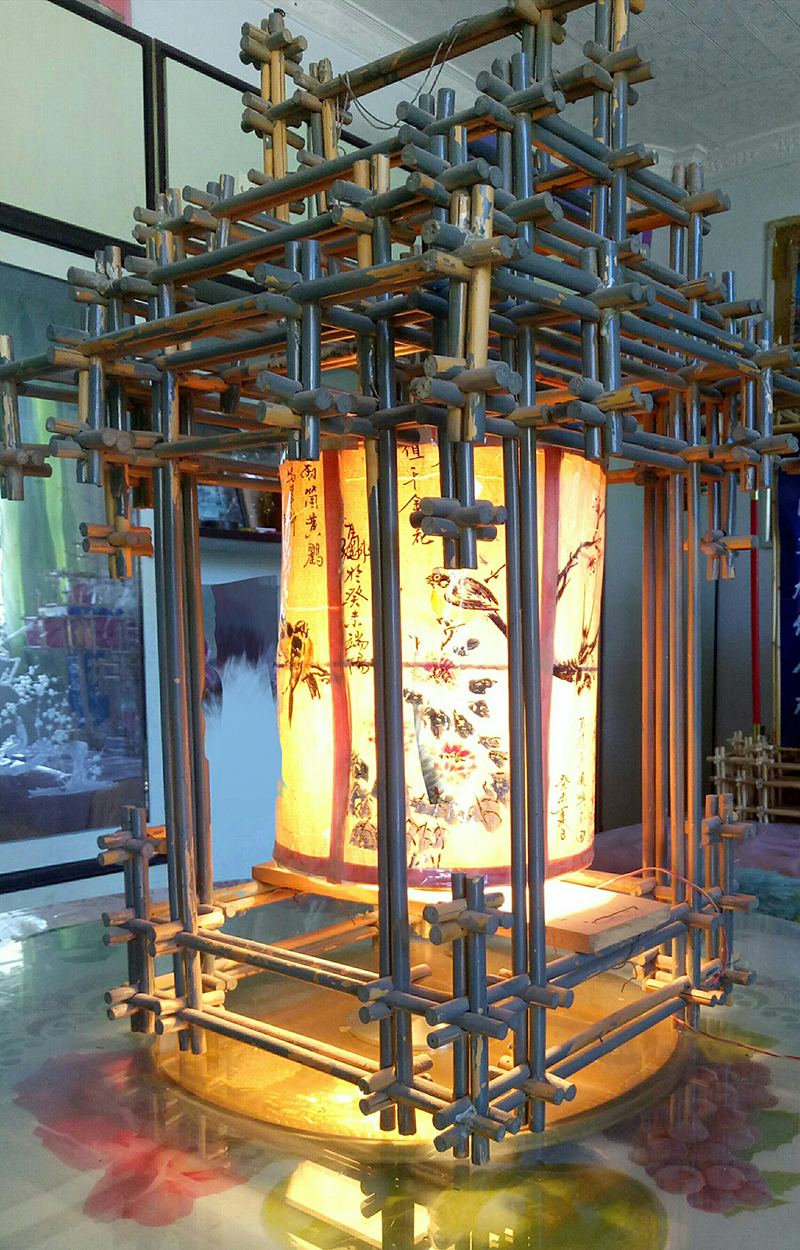

镇原县高粱杆灯笼制作技艺是流传于镇原民间的由劳动人民利用高粱秸秆制作灯笼的全部技术过程,是民众在参与文化创造过程中形成的适应本土人文环境,反映社会生活需要、寄托审美理想的文化形态。有专家认为,镇原的高粱杆灯笼是我国古建筑造型的缩影,在造型和手法上一脉相承。其主要有实用型灯笼和观赏型灯笼。实用型灯笼,过去人们在灯笼内点上煤油灯或者蜡烛,以供夜间照明,具有防风遮光功能。又可以在灯笼内装上照片、剪纸、皮影或年画等艺术品,既经济实惠,又美观大方。观赏型灯笼,主要有旋转灯、走马灯、宫灯等种类丰富形式多样用于屋内摆设装饰及观赏。

镇原高粱杆灯笼制作具有突出的实用价值、经济价值和古建筑艺术的研究价值,过去人们把它作为一种实用工具,用它点灯、照明、装像、装画,现在人们又把它作为一种艺术品向亲朋好友、爱好者赠送、销售。所以说高粱杆灯笼所代表的是人们回归乡土、回归自然的人性追求,其工艺和制品越来越被社会和大众所喜好、认可,是具有独特地域风格的传统手工技艺的典范。同时,还具有古建筑艺术的研究价值。有专家认为,镇原的高粱杆灯笼是我国古建筑造型的缩影,在造型和手法上一脉相承。其制作工艺、创造思维和意念造型的套制工艺理念无不凝聚着劳动人民的智慧、汗水,具有不可替代的价值和作用。

高粱杆灯笼制作技艺其产生和发展源于得天独厚的地理环境和独特而丰富的文化条件,具体产生时间已不可详考,根据民间传说和老艺人回忆及传承链线索的探考,在明清道教盛行时诞生,至今已有四百年左右的传承发展历史。起初人们利用所产粮食作物高粱杆进行套制,制品在寺庙道观中悬挂装饰,后逐渐传入民间,到清时处于发展时期,到清末至民国时期达到顶峰。进入上世纪八十年代逐渐衰落,本世纪初趋于消亡。

【项目照片】