【黑龙江·民间美术】海伦剪纸(绥化市)(省级)

2017-02-23 10:47

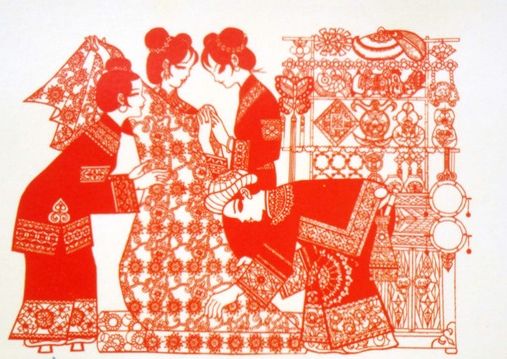

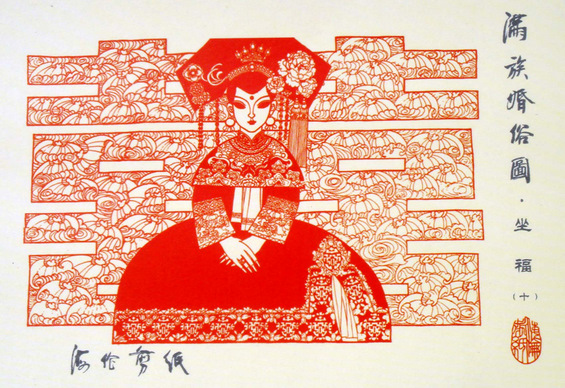

海伦素有“剪纸之乡”美称。它的剪纸工艺早已蜚声省内外。地处小兴安岭脚下的海伦市,原是清初皇帝围猎场。随着历史的发展,汉、蒙、回、朝鲜等民族的垦民麇集于此。他们带来了我国北方丰富多采的剪纸、刺绣等工艺美术,和满族、鄂伦春族的拨云子、印麻花等工艺相互借鉴,融汇结合,逐渐形成了剪纸艺术。

海伦剪纸即黑龙江省海伦的东方红、护林、双录、伦河、海兴、海北、长发等地的剪纸。特点是:画幅较大,风格粗犷,刀锋稚拙而有力。除在大红纸上剪花之外,多用灯烟熏黑办法,在剪好的黑花纸背面再衬贴上鲜艳的五彩纸、蜡光纸、金银箔等,色彩效果明快夺目,具有浓郁的乡土气息。

传统的海伦剪纸多描摹花草虫鱼、飞禽走兽等,造型简洁洗练,刀锋粗犷有力,冨有写意、神似的特点。新中国成立后,海伦剪纸表现的主题又有新的发展。特别是创作于建国十年大庆前夕的《祖国颂》,突破了剪纸内容单调的局面,扩大了题材,增加了表现层次,发行了装饰,生动地反映了全国各族人民热爱伟大领袖毛主席,热爱党,热爱祖国的深厚感情。这个作品曾先后在《人民日报》《人民画报》《民族画报》上发表,并参加了中国现代美术展览会、国际博览会展出,还赴苏、日、法、新西兰等国展览多次。这一珍品现收藏于黑龙江博物馆内。

海伦剪纸采绘画、雕刻之所长,融粗犷、细腻于一炉。它的表现技法讲求阴、阳、阴阳兼用和衬色压色4种剪法,剪刻并举。

1981年日本群马县日中友好协会会员到海伦参观访问时,选购了精致的套色剪纸《天女散花》《狮子舞》等20多种。同年,黑龙江工艺美术品在香港展览,开幕的第一天,海伦剪纸就被抢购一空。

在海伦当地,这一工艺品流传甚为广泛,从城镇到农村,几乎屯屯院院都有。特别是寒冬腊月,人们准备过年时,能剪善绣的巧女人家便用自己剪刻的各种挂钱、墙花、窗花。

海伦剪纸的图案经过刺绣、抽纱、编织、漏印等工艺还可再现于日用品、建筑物上。

海伦剪纸历史悠久,享誉中外,已成为全省知名的地方文化品牌。1993年,海伦已被国家文化部命名为“中国民间艺术——剪纸之乡”号。海伦剪纸也必将为黑龙江旅游资源的开发,对外进行文化交流,以及宣传黑龙江产生积极的作用和影响。

海伦剪纸有着久远的历史积淀。1899年海伦建制前后,剪纸艺术就在民间广为流传,主要采用灯烟熏,剪刀剪,都是简单的花鸟、动物、人物图案来制作挂钱、窗花等。由本地少数民族与汉移民的交汇,初步形成了粗犷豪放的北方剪纸艺术风格。主要以分散、小型、适用为主。50——60年代,海伦剪纸在全国就有一定影响。以傅作仁剪纸作品为代表,多次在省和国家级报刊发表,在国家和省展出并获奖。其中剪纸作品装饰过人民大会堂会议厅,被周恩来总理转赠北海舰队和大庆铁人王进喜。80年代以后,海伦剪纸有了长足的发展,形成了独特的剪纸艺术风格。在剪纸的创作内容上体现了多样化,以毕再生、刘卫平、于中厚为主的海伦市文化馆创作群体注重了精品剪纸的创作。在剪纸的艺术表现手法上,吸纳了美术工笔画、版画、汉代画像砖,敦煌壁画及蓝印花布等艺术处理效果,着力表现古朴、稚拙、浑厚、精细的艺术风格,使海伦剪纸迈上艺术创作的高峰。