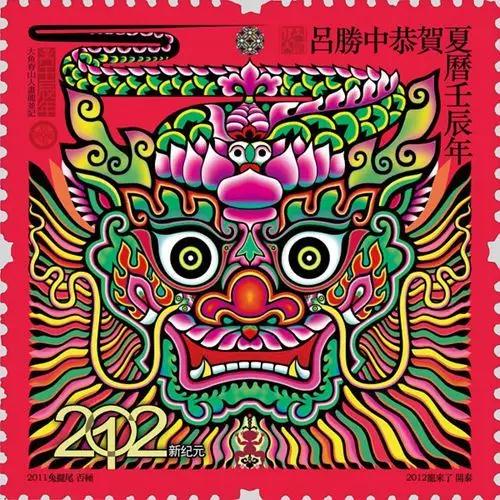

【传统美术】剪纸(陕西省)传承人:吕胜中

2017-02-23 13:33

吕胜中有一个朴素的艺术观:好作品应该是“群众喜闻乐见”。早在1990 年,在杜塞尔多夫艺术学院(Kunstakademie Düsseldorf),吕胜中和一群艺术教授讨论当代艺术的价值。一位德国教授问他:有没有一句简单的话来判断学生艺术作品的好坏?吕胜中答:“好不好你不要问我,你把你的画扔到大马路上去,你藏一边去,你看有没有人捡?”众人尴尬。有人接话:“按你这个标准,我们国家的美术馆好多东西扔街上都没人要了。”

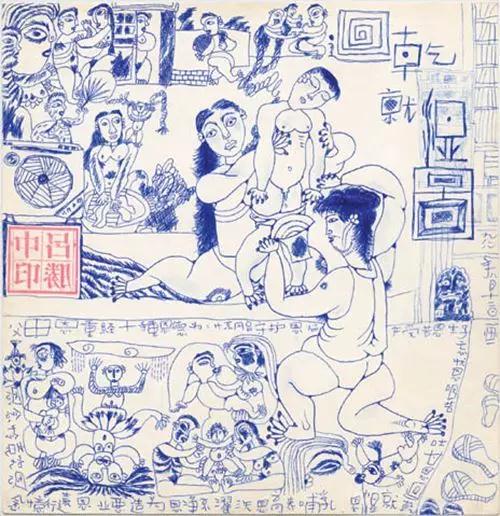

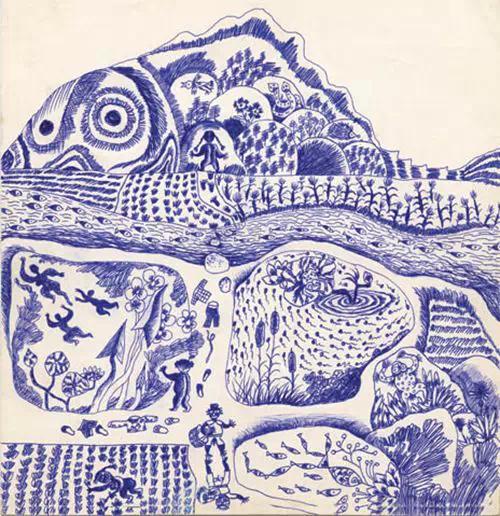

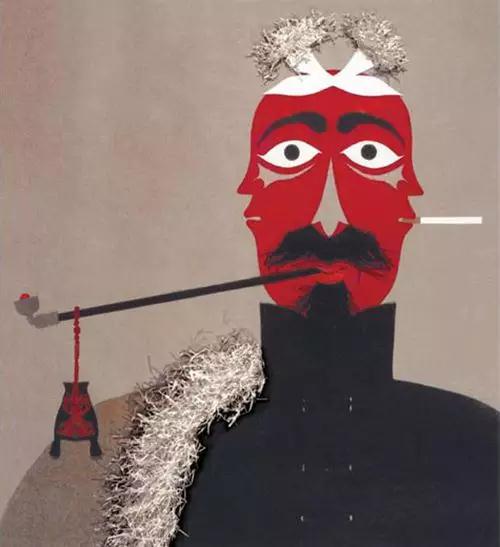

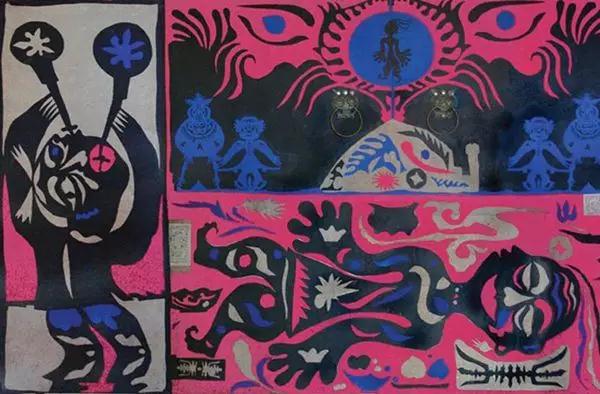

吕胜中推崇齐白石,人民艺术家。吕胜中的剪纸来自民间,是纯粹的手艺活。这种最“土”的艺术形式,也可以转换为最“当下”、最“洋”的载体,用华君武形容艺术家张仃的话来说,是城隍庙加毕加索;用吕胜中自己的话来说,是新酒装旧瓶。

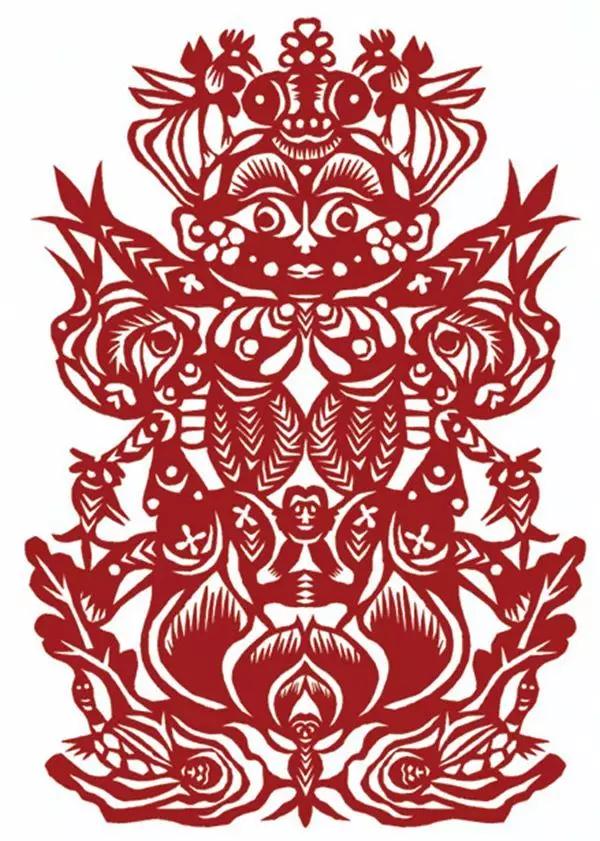

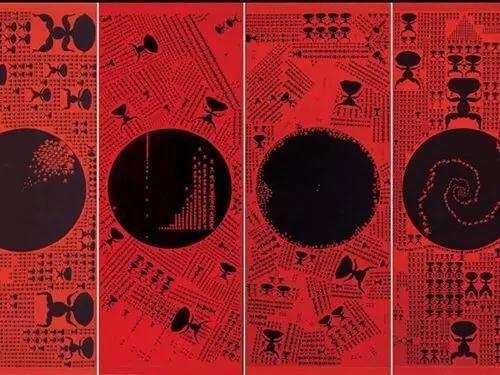

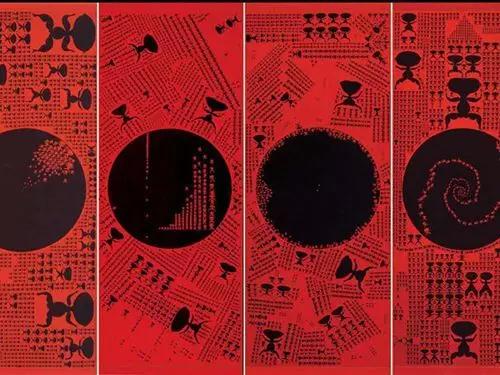

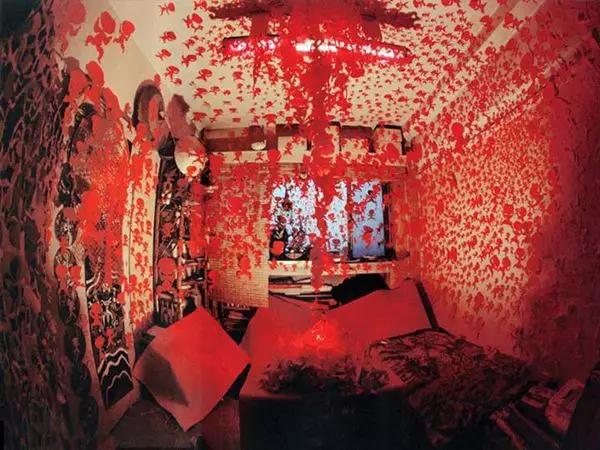

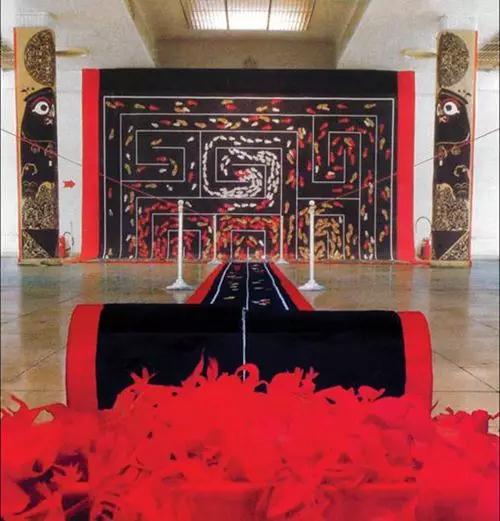

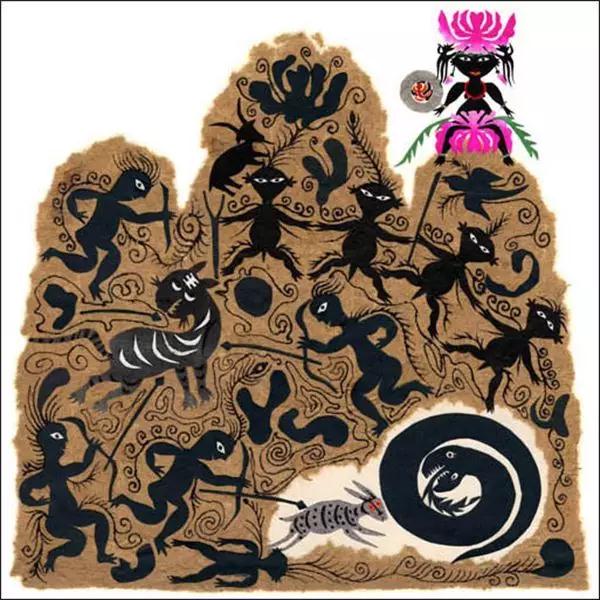

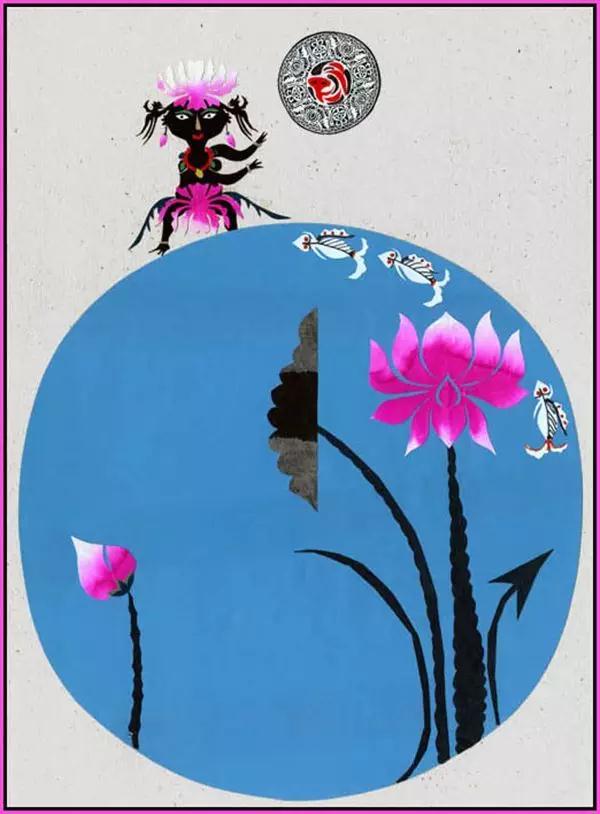

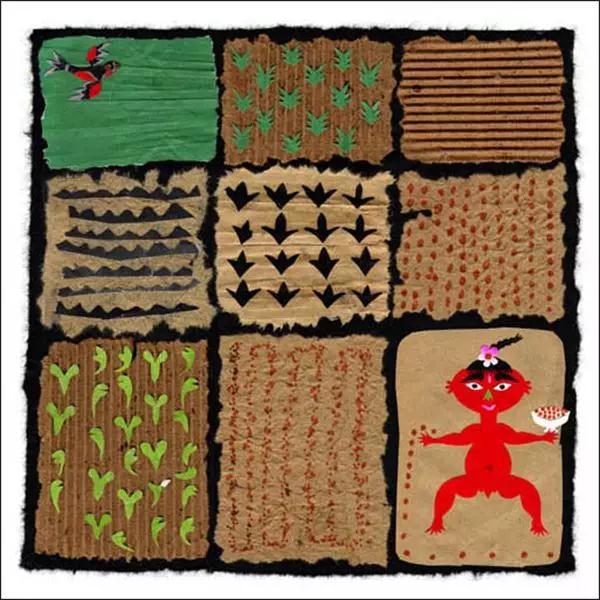

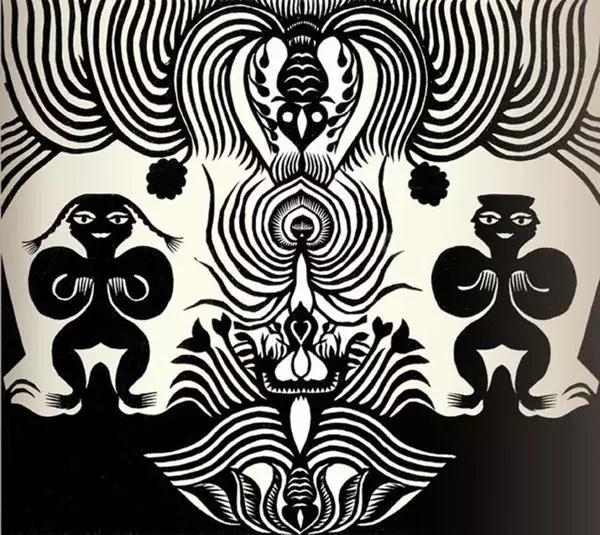

1985 年,吕胜中创作了自己的第一组小红人剪纸作品《天地合· 万物生》。这组作品展现了丰沛的大地之母的形象,技巧娴熟。1988 年,他在中国美术馆举办了“吕胜中剪纸艺术展”,用剪纸把整个展厅转变为布满图腾符号的庙宇。与他个展同期举办的是徐冰的版画艺术展。吕胜中和徐冰讨论过“土”的问题,吕胜中认为自己是“农民身份”而徐冰是“文人”。吕胜中也和法国策展人马尔丹(Jean-Hubert Martin,1989 年“大地魔术师”策展人)讨论“土”,两人觉得民间艺术、原始艺术统统是当代艺术,因为它们还在影响着当代人。在西方,民间艺术是现代艺术的丰富养料和灵感源泉:剪纸之于马蒂斯,非洲木雕之于毕加索,镶嵌画之于康定斯基。在吕胜中眼里,这分明是“洋”向“土”拜师,农民教知识分子技艺。

吕胜中拜过师,也认过爹。

其中一位是陕西华县名震一方的皮影艺人潘京乐。这老头后来在张艺谋的电影《活着》里露过脸。

1987 年,中央美院“年画连环画系”改为“民间艺术系”刚一年多,杨先让时任系主任,他和冯真、靳之林带领研究生组成考察队到黄河沿岸各地考察。整整4 年,民间艺术系的师生们足迹遍布青海、甘肃、宁夏、陕西等地,14 次进出黄河流域,被称为“黄河十四走”。吕胜中就是其中一份子。

从华县考察回来后,杨先让在学校四处募款,把潘京乐的班子请到北京,给学生们开眼。不过,这个洋学堂对民间艺术似乎不感兴趣,除了梁从诫、苏炜等一些学者作家,学生去的寥寥无几。倒是吕胜中忙前忙后,当场拜了个干爹。

读研期间,吕胜中有三分之一时间呆在陕北乡下,以至于回京时满身虱子跳蚤,衣服要拿开水煮,头发也得剃光。1993 年,全国的“民间热”处于低潮,中央美院也取消了民间艺术系,但吕胜中当年“黄河十四走”那股草根劲儿保留下来了。当时,吕胜中的一门课是山东冠县郎庄村面老虎民俗考察。他给学生们定了几条规矩:不准带零食,怕有些学生吃不惯农村饭,会偷吃;不准嫌土炕上有虱子、跳蚤;晚上还要开碰头会,写报告。这是新时期的“上山下乡”,让孩子们长期呆在田间地头,从山野村夫、老叟小儿那里获取一手资料。后来这些都发展成吕胜中教学实践的基本方法:田野调查。很多时候,吕胜中的学生更像社会工作者。

传统是文化地层的矿脉,民间艺术是矿脉中的宝石。2002 年,吕胜中处于创作的高峰期。他在三联书店出版了《造型原本》一书,成为他多年实践的一次系统总结。他觉得只有从根本上才能长出参天大树,旁门左道只能长出枝桠。原始艺术和民间艺术就是这种根本。这本书后来成为吕胜中教学的范本。他试图传递一种有别于科学,同时又兼具理性和系统的认知方法。他把20 世纪现代主义运动时期那些西方大师如毕加索、马蒂斯、高更、塞尚、梵高等人对东方艺术和非洲艺术的学习,视为对造型原本的学习。

在这种论断之下,吕胜中赋予包括民间艺术在内的那些古老艺术一个无可比拟的崇高地位:“原本是起点,它和我们一起从那里来;原本也是终极;它奉陪我们到那里去。”

欢迎您的投稿

投稿热线:024-72828950