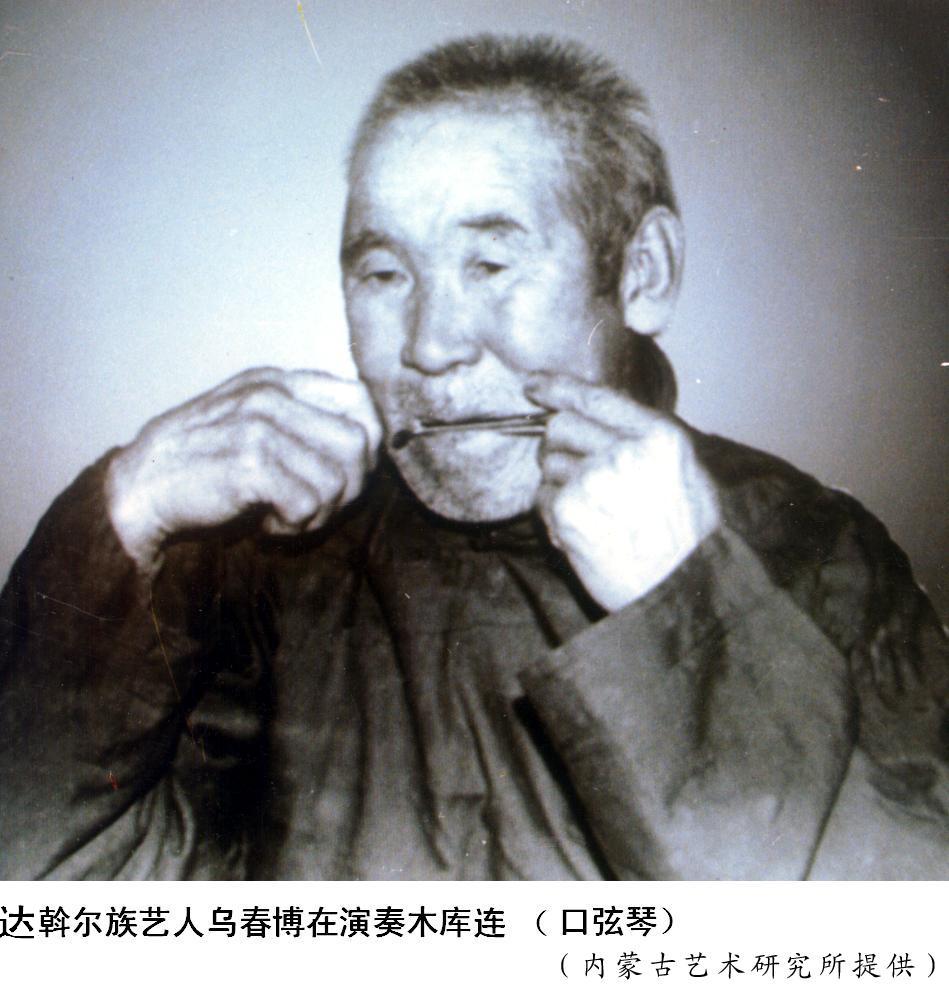

【内蒙古·传统音乐】口簧(区级)

2017-03-03 10:25

口簧也称口弦,蒙古语称“阿胡敏儿”。口簧的历史悠久,其演奏早在东汉时期就有文字记载。蒙古口簧一直延续到清代,清政府还将口弦列为宫廷乐器,在清蒙古乐的“笳吹”乐中,口弦为四大乐器之一,即胡笳、筝、胡琴和口簧。历史上,口簧分布在整个中国北方草原。现在土默特等蒙古族聚居区尚有遗存。此外,在呼伦贝尔的达斡尔、鄂温克和鄂伦春聚居区仍有流传。

内蒙古地区流行的是铁制口簧。近代也有钢制口簧。达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族口簧有大、中、小之分,小型口簧发音清脆明亮,大型口簧发音浑厚圆润。

口簧在人类乐器形成与发展史上占据重要位置。口簧乐曲的旋律较简单,多以同音反复和级进音型组成,吹奏者可即兴变奏,乐曲可长可短。达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族口簧曲目不同,大都从各自民族的民歌改编而来,风格韵味各异。有的口簧曲还模拟鸟鸣或动物叫声,以增加乐曲的情趣。口簧振动发出的声音是有规律的振动。因此,被称之为人类音乐文明的“定音器”。

口簧主要流行于内蒙古自治区蒙古族、鄂伦春族、鄂温克族、达斡尔族、满族、朝鲜族等民族中。属于簧片乐器,有金属和竹制品。演奏时衔在口中,靠口风的冲击和手指的拨动发音,多用于独奏。

古代,主要用于原始宗教(萨满教)巫师占卜,后逐渐民俗化,普遍流传于北方狩猎与游牧民族中。

口簧是极为原始的响器,拨动簧片会发出的自然声音(包括泛音)大致会发出六至九个音左右。代表作品有《摇篮曲》、《恋歌》等。